困りごとの解決策はネットやAIを使えば簡単に調べられる時代になりました。最早、解決策が分かることは、大きな価値では無くなりつつあります。

今後の営業に期待されることは、「どうやって」ではなく、「何を」解決すべきか考える、仮説を中心としたコンサルティングの姿勢です。

私自身もコンサルティングファームでは提案チームのメンバーとして営業活動に携わってきましたので、今回はコンサルティング営業の優位性についてお伝えしたいと思います。

顧客の言葉を鵜呑みにしない

コンサルティングファームの提案チームは、顧客の要望はあくまで目的の達成に向けた一つの視点と考えており、その背後にある潜在的な課題や解決策を探ることを重視しています。

尊重するが盲信しない、これが顧客の要望に対する基本スタンスです。

提案の3ステップ

① 要求把握

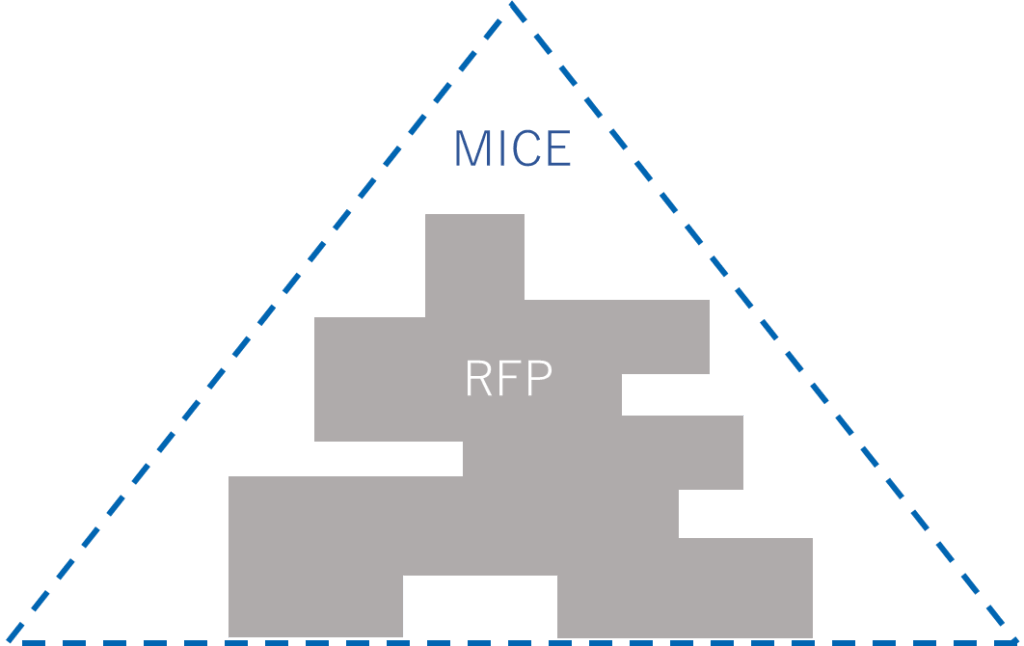

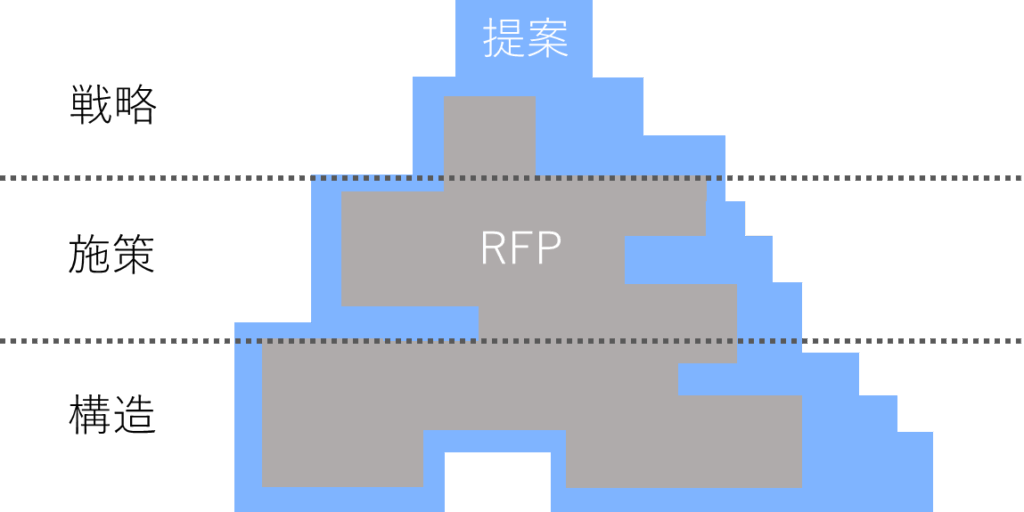

コンペの場合、顧客は複数の会社にRFP(提案依頼書)を提示し、この段階で、顧客の目指す方向性や課題意識、想定する解決策は基本的に記されています。

多くの企業は、このRFPに忠実に答え、自社の実績やノウハウをもとに提案を行いますが、コンサルティングファームの提案チームはこのRFPやヒアリング内容を「全体の一部」に過ぎず、MICE(漏れなくダブりのない状態)ではないと考えます。

② 仮説検討

提案チームは顧客にとってMICEな状態を考えるため、目的に対する仮説を検討します。

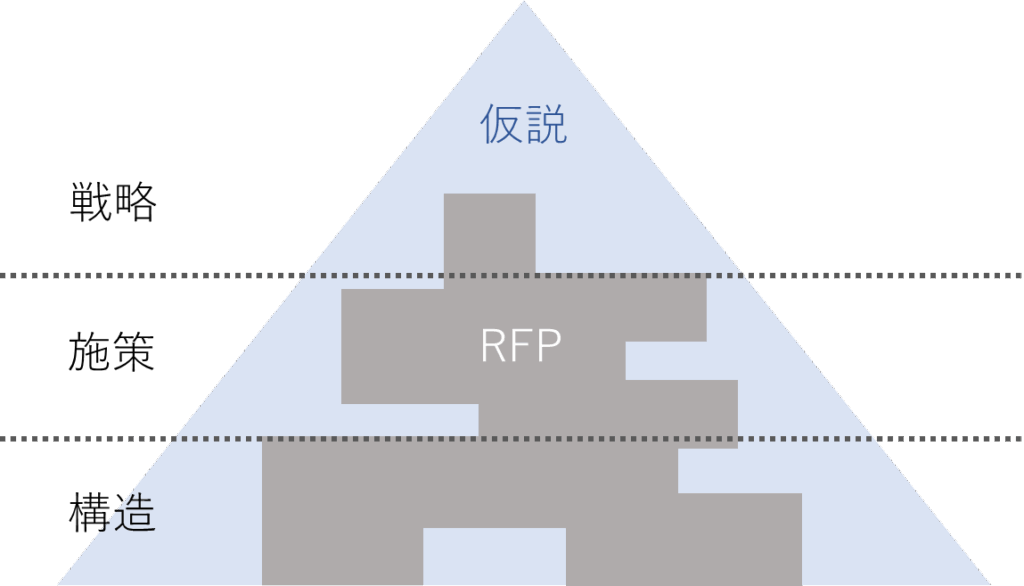

この時、仮説の整理は様々な手法が考えられますが、例えば戦略、施策、構造と分解して検討できます。

まず「戦略」とは、限られたリソース(人・資金・時間等)をどこに投下するかという選択のことであり、何を選ぶかは、何を捨てるかの意思決定でもあります。

戦略を踏まえて、人員を減らす領域では自動化、人を増やす領域では新規事業の創出など「施策」を検討し、施策を実現するために、業務や組織、ITといった会社の「構造」がどうあるべきかが設計できるのです。

最終的にある構造を実現するため、自動化の手段としてAIを導入したり、新規事業を担う組織の業務設計が必要な場合もあるでしょう。

このように、顧客の要望を踏まえながら、真に実現すべき戦略・施策・構造を含むMICEな全体像の仮説を検討するのです。

③ ソリューション提案

次に、提案チームは顧客に仮説を提示し、顧客とともに提案すべき重点領域を絞っていきます。

仮説は常に正しいとは限りませんが、顧客にとって重要な論点を見極めるための出発点となり、議論を通して、当初のRFPを超えて顧客の期待する提案範囲が拡大します。

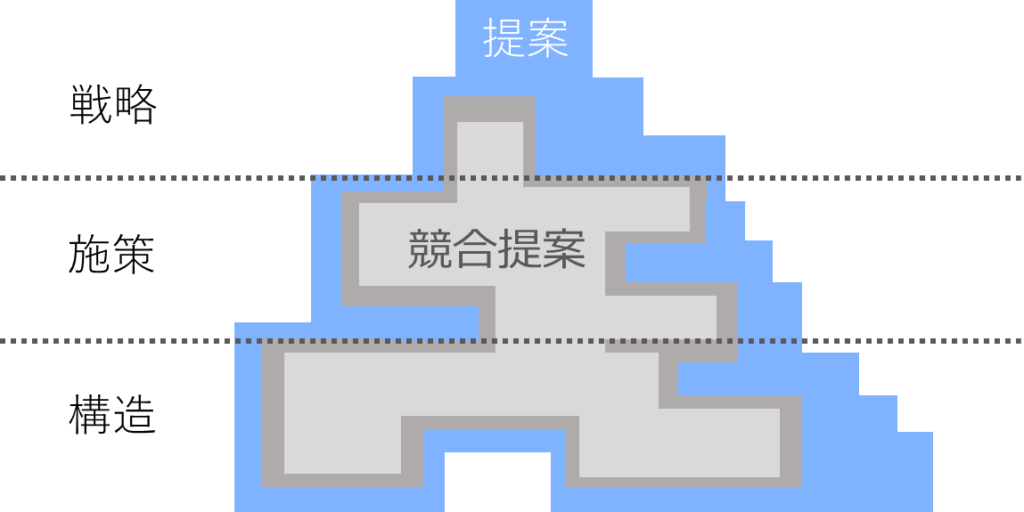

こうして形成された顧客の期待を実現するソリューションが「提案」として提示され、提案チームは検討すべき範囲そのものを広げたことで提示する価値を増やし、競合との差別化を実現しています。

典型的な勝ちパターン

一方の競合が顧客の言葉をそのまま受け止め、RFP通りの提案をしている場合、競合の提案はすでに顧客が興味を持つ範囲からズレることになります。

コンサルティングファームは営業活動を通して仮説を深掘りし、顧客の期待を意図的に広げているため、競合の提案範囲では、顧客の期待を十分に満たせません。

言わば、顧客の期待する提案スコープから排除されており、これがコンサルティングファームとコンペをした際、丁寧なヒアリングと堅実な提案を行っても失注してしまう真相です。

チームによる仮説の品質保証

大手のコンサルティングファームの営業活動は組織的な提案力によって実現しています。

業界出身者や専門知識を持つコンサルタントがチームで提案を行い、各領域の知見者によって高品質な仮説を構築します。

たとえば、自動車メーカー出身のコンサルタントがITのコンサルタントと組んで、同じく自動車メーカーに対して提案を行うような形です。

組織的な仕組みで成立しているため、製品サービスに特化した競合では、コンサルティングの営業活動をそのまま真似しにくいのです。

明日から実践できること

コンサルティングファームのような提案をすぐに再現するのは難しいかもしれません。

しかし、「顧客の要望を仮説ベースで議論する」ことは、明日からでも始められます。

顧客の要望は往々にして、目の前の課題解決に偏りがちです。そこで一度、目的に立ち返り、「何に注力すべきか」を考え、仮説を提示して議論してみましょう。

たとえ仮説が外れていたとしても、真剣に顧客を考え抜いた結果であれば、必ず有意義なフィードバックが得られます。その往復の中でこそ、顧客の期待を超える提案が生まれるです。

ソフトバンクに新卒入社後、法人向けセールスとしてキャリアをスタート。その後は法人マーケティングチームの立ち上げに携わり、ユーザーとしてSalesforceの活用を経験。以降、アビームおよびPwCにてSalesforceを中心としたCRM領域のDXプロジェクトに参画。構想策定から要件定義、開発、実装まで、幅広いフェーズでシステム導入プロジェクトに従事